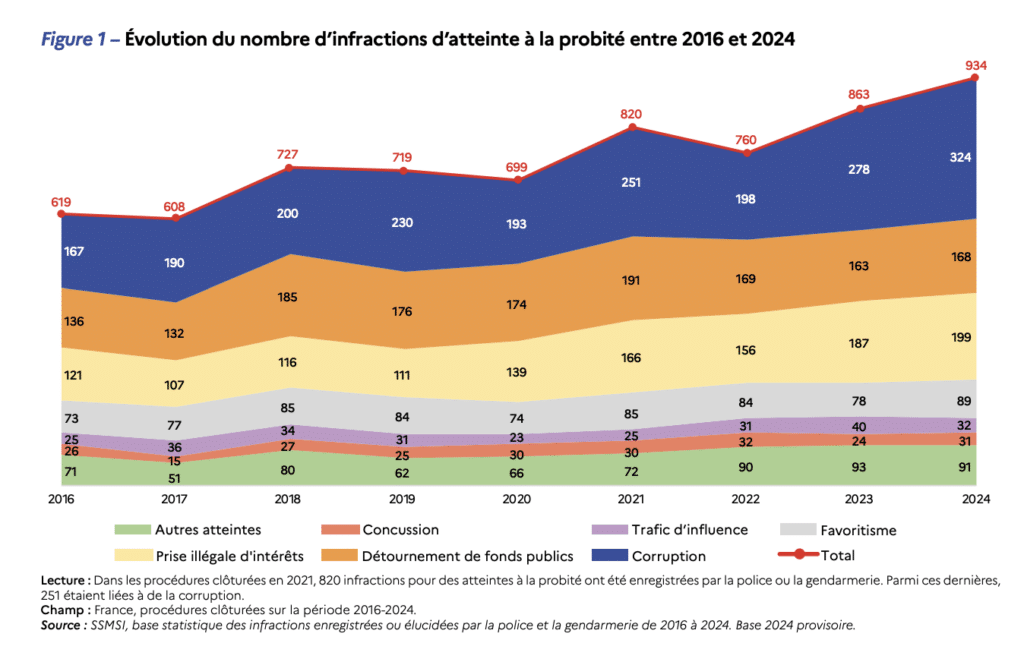

En 2024, 934 infractions d’atteinte à la probité ont été enregistrées par les services de police et de gendarmerie, en hausse de 8,2 % par rapport à 2023. Un chiffre qui confirme une tendance de fond : depuis 2016, le nombre d’infractions en matière de corruption, de trafic d’influence, de favoritisme ou encore de prise illégale d’intérêts augmente régulièrement de 5 % en moyenne chaque année.

Dans le détail l’étude publiée par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) et l’Agence française anticorruption (AFA), la corruption reste la principale infraction, devant la prise illégale d’intérêts et le favoritisme. Entre 2023 et 2024, la hausse est particulièrement marquée pour certaines infractions : +29 % pour la concussion, +17 % pour la corruption et +14 % pour le favoritisme. Ces chiffres traduisent à la fois une réelle augmentation des faits et une amélioration de la détection et de l’enregistrement par les services d’enquête.

Pourtant, la corruption demeure un phénomène largement sous-déclaré. Selon l’enquête Vécu et ressenti en matière de sécurité (VRS), 191 000 personnes âgées de 18 ans et plus déclarent avoir été confrontées à une situation de corruption dans leur vie professionnelle en 2022, soit 0,4 % de la population adulte. Cependant, moins de 1 % des victimes portent plainte, ce qui contribue à un sous-enregistrement de ces infractions dans les données officielles.

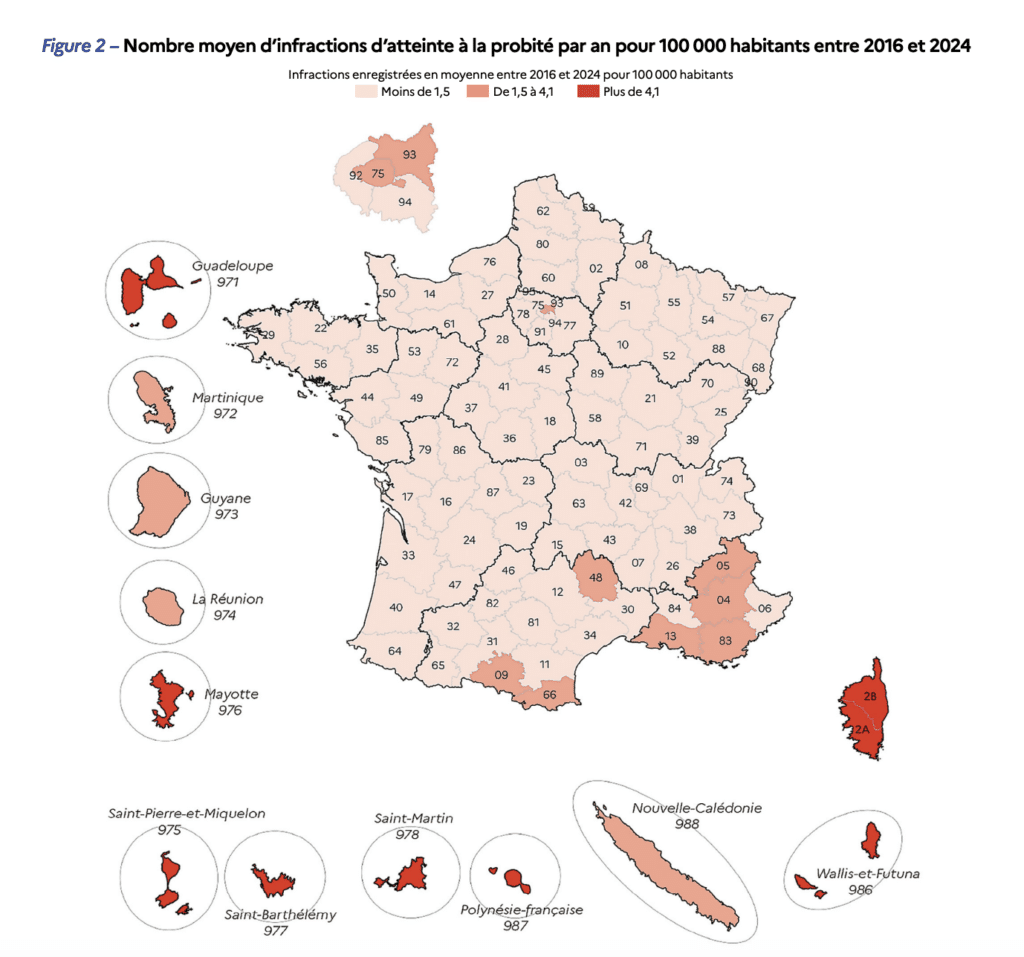

Corse et Outre-mer : des taux d’infractions plus élevés

Sur le plan territorial, les atteintes à la probité ne sont pas réparties de manière homogène. La Corse se distingue nettement : entre 2016 et 2024, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse ont enregistré en moyenne plus de 6,3 infractions pour 100 000 habitants chaque année, un taux bien supérieur à la moyenne nationale (1,1).

Les départements et régions d’Outre-mer (DROM) présentent eux aussi des taux plus élevés, entre 2,5 et 5,5 infractions pour 100 000 habitants. Paris figure également parmi les territoires les plus touchés, avec un taux de 2,3. À noter toutefois : dans les collectivités d’Outre-mer (COM), comme la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie, les chiffres doivent être interprétés avec prudence en raison de la faible taille des populations concernées.

Source: l’étude du 24 avril 2025 du service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) et de l’Agence française anticorruption (AFA)

Fraudes, faux et trafics : un contexte souvent aggravant

Les atteintes à la probité sont rarement isolées. Dans plus d’un tiers des cas (36 %), d’autres infractions sont constatées en parallèle. La moitié de ces infractions connexes relèvent de la fraude ou de la tromperie : contrefaçons, usage de faux, escroqueries.

Par ailleurs, bien que moins visible, un lien existe entre corruption et trafic de stupéfiants. En moyenne, 14 infractions d’atteinte à la probité chaque année sont associées à des affaires de drogues. Dans ces cas, la corruption est souvent utilisée pour faciliter ou protéger les activités criminelles. Toutefois, ces faits restent difficiles à établir juridiquement, ce qui peut conduire à une sous-estimation du phénomène.

Un profil de mis en cause spécifique

Autre enseignement de l’étude : les personnes impliquées dans des affaires d’atteinte à la probité présentent un profil distinct de celui observé dans d’autres formes de délinquance. Plus de la moitié (54 %) des mis en cause ont 45 ans ou plus, contre seulement 23 % pour des affaires de violences ou de vols. La majorité sont des hommes, de nationalité française dans 94 % des cas.

Cette sociologie spécifique s’explique par la nature des infractions concernées, souvent liées à des fonctions publiques ou à des responsabilités professionnelles élevées, où les enjeux de décision, de pouvoir et d’influence sont plus importants.

Si les atteintes à la probité restent peu nombreuses en valeur absolue, elles portent un préjudice immense à la confiance que les citoyens accordent aux institutions publiques. Chaque affaire révélée, chaque soupçon avéré de favoritisme, de corruption ou de détournement de fonds, ébranle un peu plus l’idée même d’équité et de transparence de l’action publique.